Héroïne, cocaïne, cannabis, boost… La consommation de drogues prend une ampleur terrifiante dans la ville de Bujumbura. Les injections de substances psychoactives provoquent des ravages. Certains jeunes ne se cachent même plus. La police, les autorités et les parents sont interpellés. Reportage.

Par Rénovat Ndabashinze, Fabrice Manirakiza et Stanislas Kaburungu

Zone Ngagara, au bord de la rivière Nyabagere séparant le quartier 9 Ngagara du quartier Mutakura dans la zone urbaine de Cibitoke, à l’ombre des bambous, six jeunes garçons. À première vue, on pourrait penser qu’ils s’apprêtent à extraire du moellon dans la rivière. Mais aucune brouette, pioche ou pelle en vue. Ce sont des toxicomanes et l’odeur en dit long. Assis à même le sol, ils fument du chanvre roulé dans du papier blanc. Une situation qui semble normale pour eux.

« Nous n’avons pas peur des policiers postés non loin de là, sur le pont de cette rivière. Ce sont d’ailleurs certains d’entre eux qui nous ravitaillent. S’ils ne sont pas là, nous nous fournissons à la 16ème avenue de Cibitoke », confie l’un d’entre eux.

À quelques mètres de là, à la 16ème avenue, en pleine journée, au bord de la route, plusieurs jeunes sont assis sous une paillote en face d’un kiosque en planches de bois, servant de boissons en bouteilles en plastique et de toutes sortes de bières. Ils fument et se partagent à tour de rôle des cigarettes roulées, discutant à tue-tête. Un passant, croisé dans les environs, avoue que cet endroit est devenu leur point de rencontre : « Ils passent toute la journée ici, c’est leur lieu de ralliement. Ils se retrouvent ici presque tous les jours pour consommer du chanvre accompagné de boissons très alcoolisées. C’est triste de les voir sombrer. »

Pire encore, il signale que la majorité de ces jeunes sont des élèves qui boycottent la classe pour passer le temps à cet endroit et se droguer : « Je m’inquiète pour leur avenir. J’ai aussi peur pour mes enfants, avec les grandes vacances qui commencent. » Ils ne craignent ni les passants, ni même la police, témoigne un autre passant : « Tout le monde, y compris la police, connaît cet endroit. » Ce cas de Cibitoke n’est pas isolé.

Bwiza, la belle est devenue l’ombre d’elle-même

Bwiza est une zone connue pour ses lieux de détente, ses délicieuses brochettes de chèvre, sa spécialité venue d’Afrique de l’Ouest, le Michopo accompagné de « chikwange », ses avenues pavées et ses nouvelles constructions en hauteur. Les rues sont vraiment très fréquentées et mouvementées. Tout semble normal. Néanmoins, sur quelques avenues, dans certaines parcelles, ce qui s’y passe est inquiétant. En passant, on peut facilement sentir une odeur inhabituelle : le cannabis ou autres drogues. C’est par exemple le cas de la 4ème avenue. Là, un endroit connu sous le nom de Kwa Roza constitue un point de ralliement de plusieurs jeunes désœuvrés, anciens domestiques, anciennes nounous, pickpockets, etc. Ils ne se cachent pas pour consommer divers stupéfiants. Ce qui est nouveau, c’est que ces jeunes commencent à s’injecter de la drogue à la vue de tous, confie I.B, un habitant de Bwiza.

C’est autour de 9 heures qu’ils se rencontrent. Ils viennent un à un. Leurs points de rencontre sont soit à côté d’un kiosque, sous un arbre ou à la jonction de deux avenues. Leur âge oscille entre la vingtaine et la trentaine. Dans le groupe, poursuit notre source, il y en a un qui injecte les autres surtout au niveau du bras. « Il arrive même qu’on fasse une injection au niveau de la tête. C’est terrible. »

D’après elle, ces jeunes ne sont pas visiblement de Bwiza. « Ils viennent d’autres quartiers, même des quartiers dits huppés. Ils partagent une même seringue. » Notre source affirme avoir vu des filles visiter cet endroit et se faire injecter de la drogue. En plus de ces injections, un autre habitant de la même avenue signale que d’autres stupéfiants se vendent à cet endroit, dit Kwa Roza. « Ce qui se passe là est inimaginable. Il suffit de visiter cet endroit pour voir des jeunes garçons, des jeunes filles en état d’ivresse, des drogués de toutes sortes. Du chanvre et d’autres stupéfiants sont présents. » La vente ne se fait pas en plein air. Les narcotrafiquants ont des stratégies. « C’est par des intermédiaires que ce commerce se fait. Tu peux y trouver un homme faisant semblant d’être cordonnier ou réparateur de radios et télévisions, vendeur de cigarettes… mais en réalité, il est narcotrafiquant. Des femmes sont aussi impliquées dans cette vente en se faisant passer pour des couturières. »

D’après lui, même à la 9ème avenue, un endroit bordant le caniveau séparant Nyakabiga et Bwiza, est devenu un lieu de vente des stupéfiants. C’est là qu’ils se retranchent souvent. Une source même d’insécurité : « Ils sont très dangereux. Ils n’hésitent pas à dévaliser des gens. Et quand on tente de résister, ils viennent en renfort en grand nombre. Ce qui se passe souvent pendant la nuit. »

Ce qui est plus inquiétant, cet homme indique qu’il y a même des élèves qui ont l’habitude de sécher les cours pour venir s’approvisionner là. « Certains cachent leurs uniformes dans leurs sacoches, d’autres le font sans aucun complexe », déplore-t-il. Il appelle la police à concentrer des efforts sur cet endroit pour décourager cela. « Malheureusement, il paraît que ces gens ont des informateurs. En effet, souvent, quand la police vient mener des fouilles et perquisitions, ils sont presque les premiers à le savoir. Et ils se déplacent vers Rohero en attendant que l’opération se termine avant de revenir. »

Des anciens toxicomanes témoignent

Leurs récits font froid dans le dos. Omar Sibomana est un jeune de Gitega, quartier Nyamugari. Âgé de 27 ans, c’est en 2012 qu’il a goûté à la drogue pour la première fois. C’est la mauvaise compagnie qui l’a conduit dans cet enfer, selon ses termes. « J’ai commencé par la cocaïne. En fait, j’avais un ami. Quand il est rentré d’Afrique du Sud, il a apporté de la drogue. Et il m’a fait goûter, nous avons partagé. Et c’était parti. »

Teint noir, ce jeune homme n’a pas encore oublié ce qu’il a ressenti ce premier jour : « J’ai eu des vomissements, des transpirations. Mais c’était bon. C’est par après que j’ai constaté que c’était le début de la descente aux enfers. Peu à peu, je suis devenu accro. En cas de manque, je souffrais beaucoup, j’étais affaibli. »

Au début, il indique que les prix variaient entre 2 500 BIF et 4 000 BIF selon les catégories. Et pour avoir cet argent, il ne cache pas qu’il était obligé de voler. « Plus tu en consumes, plus tu deviens accro et tu n’as peur de rien. »

À cette époque, il était en 6ème année primaire. Mais, il a pu poursuivre difficilement ses études jusqu’en 9ème année. « J’ai beaucoup redoublé et j’ai finalement abandonné l’école. »

Quand a-t-il commencé des injections ? Après quelques secondes de silence, Omar Sibomana remonte son tricot à manches longues. Sur ses bras, beaucoup de cicatrices. Et d’une voix vacillante, il confie : « C’est vraiment compliqué. C’était en 2017. Et voilà le résultat. J’ai beaucoup souffert comme vous le voyez sur ces cicatrices. »

Dans ses yeux, des larmes. Le jeune homme a visiblement de grands regrets. Après un petit silence tout en touchant ces cicatrices, il se force à poursuivre son témoignage poignant : « Quand on fait des injections, c’est surtout avec de l’héroïne. Ici, il y avait de grandes plaies de telle sorte qu’en cas d’injection, la substance ressortait par là. Mes nerfs étaient troués. Il y avait déjà même du pus. Des gens me disaient qu’on allait couper mes deux bras. C’était vraiment terrible pour moi, l’enfer. »

Omar remercie beaucoup un certain Viateur Ciza, qui l’a « ressuscité », selon ses propos. « C’est lui qui m’a sauvé. Quand il m’a vu, il a décidé de s’occuper de moi et de m’amener au Centre StrongBridge de Nyabugete. Que Dieu le bénisse beaucoup. »

Comment s’injectent-ils la drogue ?

D’après l’étude intitulée « VIH et réduction des méfaits parmi les usagers de drogues injectables » de l’Alliance Burundaise contre le Sida et pour la promotion de la santé (ABS) réalisée en 2017, le constat est que le partage des aiguilles est un problème réel chez les usagers des drogues injectables (UDI) ; l’usage de nouvelles aiguilles pour s’injecter n’est pas la préoccupation de beaucoup d’entre eux.

« De plus, le partage du contenu des seringues et les rapports sexuels non protégés sont une réalité qui occasionne beaucoup de nouvelles infections au VIH. » Selon cette étude, ils mélangent la poudre d’héroïne avec de l’eau dans un bouchon de bouteille d’eau minérale. Ils utilisent l’eau du robinet en cas de manque d’eau minérale. Certains affirment qu’ils chauffent l’eau, la refroidissent et y mettent la poudre d’héroïne. « Après avoir obtenu le mélange, ils utilisent une seringue et aspirent la solution. Ensuite, ils prennent une corde servant de garrot ce qui facilite la visualisation de la veine. Enfin, ils s’injectent la substance. » L’étude indique que pendant leur prise de drogue, ils partagent l’aiguille et l’utilisent plus de deux fois quand ils aspirent la solution pour s’injecter. « La seringue qu’ils utilisent est souvent volée à l’hôpital dans les lieux où l’on brûle les seringues déjà utilisées. La dernière fois qu’ils se sont injectés, 81,9 % des UDI l’ont fait en compagnie et 18,1 % l’ont fait seul. »

Les conséquences liées aux mauvaises pratiques lors de l’injection sous-cutanée sont multiples : infections, plaies, œdèmes et cicatrices qui s’observent surtout au niveau des bras. À ces risques s’ajoute le fait d’utiliser une même aiguille plusieurs fois. « En effet, 37 % des UDI affirment utiliser une aiguille 4 fois ou plus, donc plus d’un jour et plus de 10 % affirment qu’ils ne jettent jamais une aiguille ou qu’ils ne savent pas combien de fois ils utilisent une aiguille. »

Pourquoi des injections ?

D’après Omar Sibomana, cela est lié à la cherté de l’héroïne. « Au début, on pouvait avoir facilement de la drogue à un prix accessible. Mais, à partir de 2016, c’est devenu très cher. Et on a commencé à importer de mauvaises qualités. Or, la soif de la drogue a continué à se faire sentir et les toxicomanes sont devenus nombreux. »

Alors, raconte-t-il, pour profiter au maximum de la petite quantité, on a commencé à faire des injections pour que tout le produit aille directement dans le corps. « En effet, quand tu fumes, il y a une partie du produit qui s’échappe. »

En ce qui est du prix, Viateur Ciza, responsable de l’association Hope For Family, affirme qu’un kilogramme d’héroïne est actuellement vendu à 110 millions BIF. Omar Sibomana indique qu’on se sent affaibli sans drogue, sans force. « Il arrive même de manquer de la force pour se brosser les dents. Pour effectuer chaque activité, on doit prendre de la drogue pour retrouver la force. En fait, on ressent des douleurs. C’est pourquoi, dans leur jargon, on dit qu’on prend l’héroïne pour se soigner. »

Une pratique porteuse de graves conséquences selon ce jeune de Gitega : « Vous pouvez avoir de l’argent pour acheter l’héroïne et manquer de l’argent pour la seringue. Alors, vous partagez à deux ou trois la même seringue avec des risques de contracter le Sida, des infections, etc. »

Des regrets

« Moi, cela fait déjà cinq ans que je me suis séparé de ma famille. Jusqu’à maintenant, ils ne savent pas où je me trouve. J’ai tellement envie de réintégrer ma famille. Je suis en train de changer pour que ma famille retrouve confiance en moi », confie Omar Sibomana. Il souligne qu’actuellement, il a totalement abandonné toute sorte de drogue : « C’est possible de se libérer de la drogue. Quand tu consommes la drogue, tout ton avenir est sacrifié. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent encore sans réussir à sortir de cet enfer. »

Même son de cloche pour Aimable Gateretse, alias Solution. Lui aussi est un ancien toxicomane. Il a commencé à prendre de l’héroïne et de la cocaïne en 1999, mais pas au Burundi, à Dar-es-Salaam en Tanzanie. « Après avoir terminé mes études de métier, j’ai décidé de partir à l’étranger. J’ai pris le bateau jusqu’à Kigoma. De là, je suis parti à Dar-es-Salaam. »

Là-bas, raconte-t-il, il devait prendre un bus vers la Zambie. En attendant le bus, le besoin de fumer s’est fait sentir : « Je ne pouvais pas résister. J’ai vu trois jeunes en train de prendre de la drogue. Je pensais que c’était du cannabis. Je les ai approchés. On a échangé en swahili. Je leur ai demandé de me faire une passe, de me laisser goûter. Mais les jeunes ont remarqué que je n’étais pas un des leurs. Ils ont vu que je n’avais pas l’accent. Ils ont refusé, mais j’ai insisté. Finalement, l’un d’entre eux a accepté de me faire goûter. »

C’est après quelque temps qu’il a réalisé qu’il venait de prendre de l’héroïne pour la première fois. « Quand je suis arrivé à l’arrêt-bus, j’ai eu des vertiges. Affaibli, je me suis retiré un peu et j’ai commencé à vomir. Puis, je me suis endormi là. »

C’est après deux jours que Gateretse a finalement pris le bus pour aller en Zambie. De Zambie, il est allé au Mozambique, puis en Afrique du Sud. Là, il affirme avoir rencontré plusieurs jeunes toxicomanes. Plus tard, il a pensé à sa famille et est rentré au Burundi. « Quand je suis arrivé, j’ai constaté que l’héroïne et la cocaïne étaient très consommées. Et j’ai sombré à nouveau. »

Suite à ce comportement, les membres de sa famille se sont mis à l’écart. « Ils m’ont totalement ignoré. Et je me suis retrouvé seul. Je suis même allé en prison à Mpimba. À ma libération, j’ai essayé d’abandonner la drogue, sans succès. J’ai même passé deux semaines à Muzinda pour voir si je pouvais y parvenir, mais en vain. »

Il se souvient que beaucoup de ses amis sont morts à cause de la drogue. Il se rappelle qu’il a, à maintes reprises, volé de l’argent pour s’en procurer. « C’est facile de dépenser 3 millions BIF voire plus dans la drogue en un mois. C’est tellement cher. »

Attrapé plusieurs fois en train de voler, Aimable Gateretse avoue avoir été sérieusement battu à maintes reprises. C’est alors qu’un jour, il a décidé de s’adresser au centre StrongBridge. Un nouveau départ pour sa vie : « Je me suis adressé au responsable avec qui nous avons pris de la drogue à notre jeune âge. Et j’ai dit aux membres de ma famille que j’ai pris la décision d’aller dans ce centre. »

Un combat qui n’est pas facile selon lui. En effet, explique-t-il, quand on arrête de consommer de la drogue, les premiers jours et mois sont très difficiles : « Je me rappelle qu’un jour, j’ai pris des herbes sèches et je les ai allumées juste pour sentir l’odeur de la fumée. Mais, trois mois après, je m’y suis habitué et j’ai abandonné définitivement toute sorte de drogue. Je suis ressuscité. »

Aujourd’hui, Gateretse vit de son métier de coiffeur et affirme qu’il gagne honorablement sa vie. Il regrette que la consommation de drogue lui ait fait perdre beaucoup de choses dans sa vie : « Avant, j’étais un bonhomme, travailleur, très appliqué à l’école, etc. Après avoir goûté à la drogue, ma vie a régressé. »

Une triste réalité qui ne date pas d’hier

L’étude « VIH et réduction des méfaits parmi les usagers de drogues injectables » de l’Alliance Burundaise contre le Sida et pour la promotion de la santé (ABS) a été réalisée sur 127 usagers de drogues injectables (UDI) et dans 12 points chauds de la zone de Buyenzi en mairie de Bujumbura. À l’issue de cette enquête, parmi les 127 UDI, 48 % ont entre 18 et 24 ans. 93,7 % ont commencé l’école primaire mais seulement 56,7 % ont pu terminer ce niveau. Parmi les UDI enquêtés, 10,2 % étaient séropositifs, 9,4 % avaient le virus de l’hépatite B tandis que 5,5 % avaient le virus de l’hépatite C.

En plus de ces infections, l’insalubrité des lieux de consommation de drogues injectables et les conditions d’utilisation constituent une véritable piste de propagation de maladies infectieuses telles que les dermatoses, les infections respiratoires ainsi que les maladies des mains sales.

Quid du circuit de la drogue consommée au Burundi

L’étude montre un couloir : Inde/Pakistan, Océan Indien, Corne de l’Afrique, Kenya, Tanzanie, Burundi. « En outre, la drogue est piratée tout au long du circuit et mélangée avec d’autres produits, ce qui augmente d’autant plus ses méfaits sur la santé, se traduisant par le développement de graves infections difficiles à prendre en charge. De plus, le dosage n’est même plus possible, ce qui occasionne des overdoses mortelles. »

En octobre 2023, le ministère de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a réuni les représentants des Associations Sans But Lucratif (ASBL) et les différentes confessions religieuses œuvrant au Burundi dans le but d’éradiquer les stupéfiants qui ont monté en puissance. Le constat a été que de janvier à septembre 2023, plusieurs types de stupéfiants ont été saisis au Burundi, notamment le chanvre, le booster, le faylo et les drogues injectables. Durant cette période, 16 632 boules de chanvre, 16 708 boules de faylo, 1 515 kg de chanvre en nature sèche, et 539 plants de chanvre arrachés ont été découverts.

D’après le ministère, cette quantité découverte est loin d’être minime comparativement aux stupéfiants qui sont présents dans les ménages ou les champs. Au cours de cette rencontre, le directeur du Service Yezu Mwiza, Père Désiré Yamuremye, a cité un rapport qui démontre que l’Aéroport international Melchior Ndadaye était en tête de liste dans le trafic de la cocaïne dans l’EAC. On se souvient qu’en mars 2021, un Turc a été interpellé avec 6,5 kg de cocaïne en provenance du Brésil.

Une analyse du ministère de la Santé Publique a également montré que 50,4 % de consommateurs burundais de stupéfiants ont entre 25 et 34 ans. Le rapport cité par le chercheur montre que 2,4 % des élèves du secondaire consomment de la drogue. Il y a des provinces plus affectées : la mairie de Bujumbura enregistre 21,3 % de consommateurs de drogues. Au sud, ce sont les provinces de Bururi et une partie de Makamba avec 18,9 %, pour le centre du pays, c’est 15,2 % contre 12,0 % au nord.

D’après Viateur Ciza, responsable de l’Association Hope For Family qui a créé le Centre Strong Bridge Non à la drogue, les drogues les plus consommées au Burundi sont le chanvre indien (cannabis, marijuana, ganja, etc.), la cocaïne, l’héroïne et le khat. D’après lui, le trafic du cannabis passe par le lac Tanganyika, la frontière burundo-congolaise à l’Ouest, par les frontières terrestres du côté de la Tanzanie et du Rwanda. « Les trafiquants du booster, un déchet de l’héroïne, une drogue qui ravage la jeunesse burundaise, ont gagné du terrain ces dernières années dans les écoles secondaires et universitaires. »

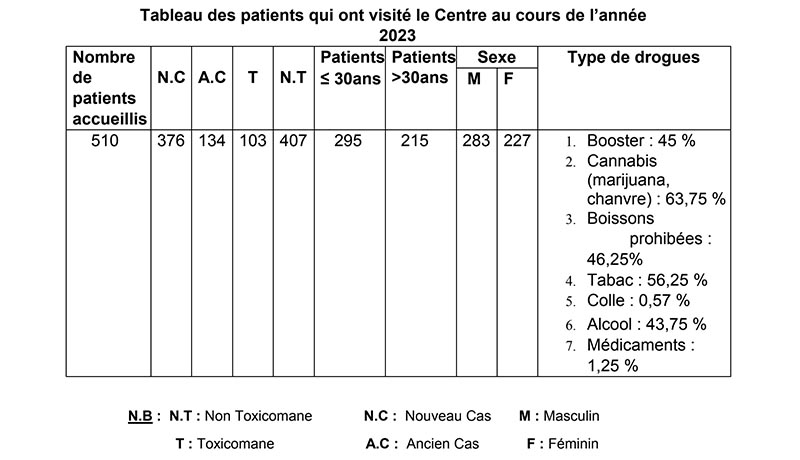

Jusqu’à aujourd’hui, durant ses trois ans d’existence, Viateur Ciza indique que le centre a déjà accueilli plus de 400 jeunes, dont 96 sont parvenus à abandonner définitivement la drogue. Il précise que chez les usagers de la drogue, le taux de mortalité dépasse 50 % suite au manque d’infrastructures adaptées. Tout en remerciant la police pour ses efforts dans la lutte contre la drogue, il trouve que cette dernière a besoin de matériel et d’équipement pour mieux traquer les narcotrafiquants. Il appelle également les administratifs à la base à s’impliquer davantage dans cette lutte. Et dans son rapport annuel 2023, le centre ALUMA indique avoir accueilli plus de 500 usagers de la drogue.

Les parents sont interpellés

T : Toxicomane; A.C : Ancien Cas; F : Féminin

« La consommation de la drogue est un phénomène ancien, mais de nos jours, il devient de plus en plus un grand danger pour les élèves qui glissent lentement vers la faillite morale et l’altération de leurs facultés mentales en milieu étudiant. Cela provoque par la suite un obstacle à tous les efforts des parents et des éducateurs pour la réussite des élèves qui s’adonnent à la consommation de drogues », commente Frère Bigirimana Andronique, Directeur de l’École Saint Paul de Bujumbura. D’après lui, ces élèves forment une promotion de la médiocrité et de la décadence des valeurs morales. « Car, en les observant dans les yeux, tête à tête, nous voyons en eux la disparition lente de leur identité. »

Pour les élèves en vacances, il souligne que les parents doivent faire un encadrement de proximité et fortifier les sanctions pour ceux qui tendent à se libérer des principes fondamentaux qui régissent la famille restreinte : « Avoir du temps libre pour les enfants, renforcer l’éducation civique et patriotique jusqu’à faire grandir en eux l’amour du travail afin de leur garantir un avenir prometteur ». D’après lui, les parents devraient également adopter la pratique de primer et encourager les élèves qui se conduisent bien pendant les vacances. « Bien que ce phénomène en milieu scolaire soit très répandu, surtout dans la capitale économique, et que les jeunes de notre époque y recourent sans le moindre sentiment de remords, nous devons décourager et punir ces élèves tant à l’école qu’en dehors pour lutter contre cette pratique. »

Un autre responsable d’école remet également la balle aux parents. « Pour arrêter ce fléau, le rôle des parents est vraiment primordial. Ils doivent suivre leurs enfants. Nous, de notre côté, nous nous occupons de la transmission des connaissances scientifiques. Mais l’éducation, c’est en famille. »

S’exprimant sous anonymat pour des raisons personnelles, il signale que souvent, les parents, sans le savoir, poussent leurs enfants dans la délinquance : « Imaginez-vous un parent qui donne 100 000 BIF à son fils ou sa fille comme argent de poche. À quoi cet enfant va-t-il penser en premier lieu : alcool, tabac, etc. Et petit à petit, il va sombrer dans la drogue. »

D’après lui, les parents peuvent chercher des films et des documentaires traitant des dangers de la drogue. « De cette façon, au lieu que les enfants regardent des films d’action type Rambo, ils vont apprendre les méfaits des stupéfiants, leurs conséquences sur la santé, etc. »

Une préoccupation de la police

Contacté, Désiré Burakeye, commandant de l’Unité anti-drogue au sein de la police nationale du Burundi affirme que la drogue est consommée dans plusieurs coins du pays. « Nous sommes là pour y faire face. Mais, ce n’est pas un travail de la police seulement. Cela exige que tous les Burundais se dressent comme un seul homme pour lutter contre la drogue. »

Il donne même le numéro de téléphone pour alerter et informer la police. Il s’agit selon lui de 69113368. Réagissant sur les injections, il signale que c’est un des moyens de consommation de la drogue.

Pour le moment, M. Burakeye indique que la police est en train d’organiser des réunions pour montrer les méfaits de la drogue. « Aux toxicomanes, nous voulons montrer que c’est possible d’abandonner la drogue. »

Concernant les policiers qui vendraient ou consommeraient de la drogue, il dit qu’il ne peut pas confirmer ou infirmer cette information. Il souligne seulement que ceux qui sont attrapés sont sérieusement punis. Aux administratifs, il demande principalement aux chefs de quartiers ou Chefs de cellule (Nyumbakumi) de jouer convenablement leur rôle dans ce combat : « Car, ces stupéfiants sont vendus dans leurs quartiers. »

Le titre aurait dû être « Un pays en enfer » parce que quand les jeunes sont en enfer c’est que le pays y est déjà depuis belle lurette.Il ne faut pas se voiler la face.Quant au nucléaire il serait irresponsable de la part du monde entier de laisser un pays comme le Burundi avoir accès à cette technologie.Le Burundi n’est pas prêt pour cela parce que l’éducation des burundais doit précéder l’acquisition de cette technologie.Les déchets nucléaires mal gérés feraient plus de mal que de bien dans l’état actuel des choses.

Birababaje kumva abanyeshuri baja mubiyeyuramutwe, abapolisi badandaza ibiyeyuramutwe (vyoshoboka ko boba babifatanye abantu hanyuma bagaca baja kugurisha), abaja gutoragura inshinge zatawe kw’iyarara mubitaro.

Mugabo simbona ingene abarundi vont pouvoir gerer les dechets nucleaires d’une centrale nucleaire construite par les russes kandi tudashoboye nogutunganya ikibazo c’inshinge zikoreshwa mumavuriro asanzwe yacu.