Des ravins qui s’agrandissent et s’étendent ; des rives des rivières qui s’écroulent ; des mouvements de terrain devenus très fréquents, …. La situation des Mirwa deviennent de plus en plus inquiétante. Plusieurs dégâts sont déjà enregistrés. Des centaines de maisons détruites. Les victimes sont désemparées. Des phénomènes qui menacent la ville de Bujumbura. Reportage.

Kamesa, est l’un des quartiers de la zone urbaine de Musaga, commune Muha, au sud de Bujumbura. En prenant la RN7, vers Ijenda, c’est à plus ou moins deux kilomètres du parking de Musaga. En passant, tout semble normal. Mais, derrière les maisons bordant la RN7, ce sont des pleurs.

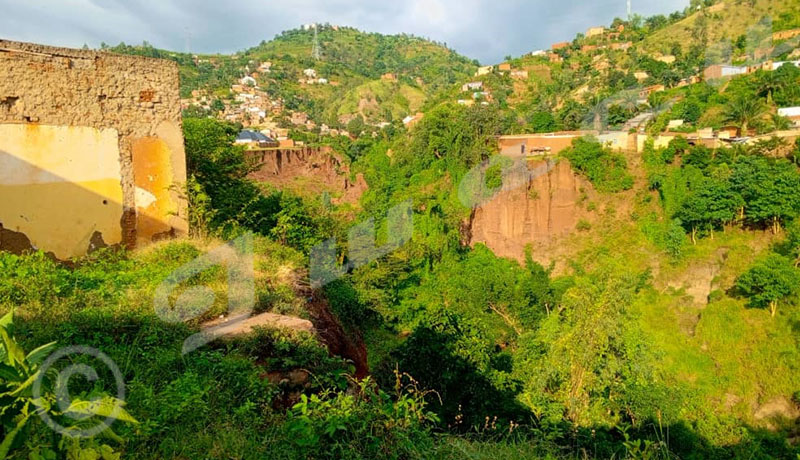

Un grand ravin sème la désolation. Et il n’est pas récent. « C’est depuis 2022 que ce ravin a commencé petit à petit. C’est en 2023, 2024 que ce glissement a pris une ampleur inquiétante. Il y avait beaucoup de maisons, d’habitations. Des centaines de maisons se sont déjà effondrées. Les occupants ont été obligé d’aller chercher refuge chez des amis ou ailleurs », raconte Emmanuel Girukwishaka, un habitant de cette localité.

Avant, c’était un petit ruisseau qu’on pouvait traverser à pied. Aujourd’hui, ce ravin mesure plus de 30 m de profondeur et plusieurs centaines de mètres de long dans certains endroits.

La panique est permanente

Sur le terrain, la situation est terrible. Il n’y a plus de traces de maisons. Certaines se sont amputées d’une ou de plusieurs chambres tandis que d’autres sont au point de s’écrouler. On voit dans le bas fond, des briques cuites, des tuyaux cassés, des pieds des palmiers à huile, des manguiers, des avocatiers, etc.

« J’ai peur que mon habitation subisse le même sort. Quand la pluie tombe, tout le monde se réveille en attendant que le monde s’effondre sur nous. Personne ne peut dormir. On réveille tous les enfants et on attend impuissamment notre sort. Si rien ne se passe, on remercie le bon Dieu », décrit M. Girukwishaka. Et se réjouir qu’« heureusement, il n’y a pas encore de morts. Les gens ont pris l’habitude de surveiller quotidiennement l’extension du ravin. A la moindre alerte, ils se déplacent pour demander refuge chez des voisins encore éloignés du gouffre. » Il signale néanmoins qu’on craint pour la sécurité des enfants.

De son côté, Claver Harushimana, 57 ans, indique que ce glissement de terrain a été rapide. « Vraiment, avant, personne ne pouvait penser que la situation sera ainsi. Il y avait beaucoup de maisons dans cet espace et les gens n’étaient pas inquiets. Mais, d’un coup, nous avons vu un ravin qui commence à se former petit à petit, et très rapidement pour atteindre cette ampleur. C’est terrible. Il y a des gens qui pensent que c’est démoniaque. »

Chez ceux qui ont déjà perdu leurs habitations, c’est le choc. Sidérée, Césarie Niyonsaba, 40 ans, n’a plus où caser ses sept enfants. Elle vient de passer plusieurs mois sans logement propre. « Tout a basculé le 26 décembre 2024. Une catastrophe s’est abattue sur moi. Il y a eu de fortes pluies torrentielles. La toiture de ma maison a été emportée par les vents. Les murs se sont effondrés. Heureusement, c’était la journée. Nous sommes sortis en courant avec quelques objets que nous avons pu récupérer »

Avec l’aide des voisins, elle a pu sauver sa peau et celles de ses enfants. « Aujourd’hui, je n’ai rien. Je n’ai plus où aller. » Une famille amie lui a cédé une chambre et un salon pour loger ses enfants. « C’est là que je vis mais je n’ai plus de moyens pour faire vivre ma famille. » Elle avoue qu’elle n’a pas d’argent pour louer une maison ou initier un petit commerce. Ses enfants poursuivent difficilement les études.

De son côté, Didier Ndizeye, chef du quartier Kamesa indique qu’environ 150 maisons sont déjà détruites par ce glissement. En plus des maisons et des champs, la RN7 est aussi menacée.

Il avoue que la population a aussi une part de responsabilité. « Avant, il y avait peu d’habitations. Mais, avec l’augmentation de la population, il y a eu des constructions anarchiques. Honnêtement, il n’y a pas eu d’experts pour nous montrer comment nous installer en respectant les normes environnementales et urbanistiques. »

Gasekebuye n’est pas épargné

A Gasekebuye, c’est la rivière Mpimba qui fait des ravages. Elle sépare les quartiers Gikoto et Gitaramuka. Non loin de la 2e avenue, plusieurs maisons se sont déjà effondrées. Rosette Kamariza, une habitante de Gitaramuka avoue qu’elle en a déjà été victime deux fois. Sa première maisonnette s’est écroulée et après elle a déménagé. « Là aussi, la rive de la rivière s’est glissée et elle est partie avec une partie de notre maison. Craignant pour notre sécurité, on n’a pas eu d’autres choix que de vider les lieux. C’est terrible. »

Benjamin Shumbusho, quant à lui, a perdu toute sa maison près de la rivière Mpimba. « C’était au mois de mai 2024. J’étais en plein sommeil vers 1 h du matin. J’ai été réveillé par une sorte de tremblement. J’ai eu peur. J’ai ouvert la porte. J’ai constaté qu’il s’agissait d’un glissement de terrain qui a emporté deux chambres et la toilette de ma maison. »

Paniqué et sans autre choix, il a tenté de rentrer dans sa chambre pour essayer de récupérer quelques effets. Mais, il ne l’a pas pu. Alertés par le bruit, des voisins sont venus à son secours. « Ils pensaient que j’étais déjà mort. Même notre cheffe de quartier est venue. Réalisant que le danger était toujours là, elle nous a demandé de mettre dehors tous les effets en attendant le jour. Le matin, je suis parti demander refuge chez un ami. »

Suite à ce glissement, il a été contraint de retarder en peu son mariage qui était fixé au mois de juin 2024. C’est grâce à l’aide des membres de sa famille qu’il a par après fait le mariage. Il évalue les pertes lors de cet effondrement à 20 millions de BIF. Aujourd’hui, il est obligé de louer alors qu’il avait déjà construit sa maison.

Les cas sont nombreux dans ce quartier. « Dernièrement, suite au glissement des rives de la rivière Mpimba, une partie d’une maison s’est écroulée. Une personne qui était dans la douche a failli mourir. On l’a repêchée gravement blessée », glisse un autre homme. Il signale que plus de vingt maisons sont déjà parties dans son quartier.

Mukaza et Gihosha aussi affectés

D’autres localités de la mairie ne sont pas non plus épargnées. Que ce soit à Sororezo ou à Mugoboka I et II, des cas de glissements de terrain se remarquent. Des maisons, des infrastructures publiques comme les routes, les écoles sont menacées. Les rives de la rivière Ntahangwa ne sont pas totalement stabilisées. Ce qui entraîne souvent des glissements.

Sur plusieurs habitations, des fissures se remarquent. Ce qui crée la panique chez les occupants.« A vrai dire, nous avons peur. Seulement, on n’a pas d’autres choix. Ceux qui ont les moyens ont déjà déménagé. Le risque est grand de se retrouver un jour sur les décombres de nos maisons », confie un habitant de Mugoboka II. Il déplore que même les travaux de stabilisation des rives de la Ntahangwa semblent marcher aux pas de tortue. En cas de pluie, c’est la panique. « Nous sommes menacés de toute part. D’un côté, il y a la rivière Ntahangwa qui s’élargit dangereusement vers notre quartier et de l’autre côté, il y a les eaux pluviales pouvant venir des hauteurs et envahir nos maisons. »

En commune Ntahangwa, zone Gihosha, dans le quartier Gikungu-rural, un grand ravin mesurant presqu’un kilomètre de long et plusieurs mètres de profondeur s’est formé. Des sources indiquent que plus de 150 maisons sont déjà totalement détruites. D’autres sont sous menace ou amputées d’une, deux ou trois chambres. Sur les visages des habitants, la peur est lisible. « Comment ne pas avoir peur avec ce ravin ? C’est vraiment une catastrophe, c’est un danger public », décrit un habitant de cette localité. Il fait savoir que beaucoup de gens ont déjà vidé les lieux. « Ceux qui ont des moyens sont déjà partis chercher des maisons ailleurs. Les éboulements se font même pendant la journée. »

Des appels au secours

« Nous demandons à l’Etat de voir comment corriger cet endroit et stopper la progression de ce ravin. Il faut aussi protéger la population et assister ceux qui ont déjà perdu leurs maisons.

Qu’ils trouvent au moins où loger leurs familles. Ils sont vraiment dans des conditions très déplorables », lance Emmanuel Girukwishaka. Il remercie son chef de quartier, qui, selon lui, ne cesse de plaider pour eux. « Il a déjà informé ses supérieurs à maintes reprises. Mais, personne n’est encore venu à notre aide et ce ravin continue de s’agrandir. »

Interrogé sur le rôle de la population, il avoue qu’ils sont limités par les moyens. « Oui, nous essayons de planter des bambous. Mais, cela ne peut pas stopper ce ravin. Il faut des moyens de l’Etat ou des bienfaiteurs pour sauver notre localité. S’il faut nous délocaliser, c’est aussi à l’Etat de le faire. »

Didier Ndizeye, chef du quartier Kamesa remercie l’administrateur de la commune urbaine de Muha qui a déjà fait une descente sur le terrain pour constater les dégâts. « Mais, il revient au gouvernement de voir quoi faire pour sauver ce quartier en stabilisant ce ravin. S’il faut la délocalisation, la population est prête. »

Que ce soit à Gasekebuye ou à Gikungu-rural, on fait la même plaidoirie. « Nous demandons de l’aide à toute âme charitable », interpelle M. Shumbusho. Un appel aussi qu’il lance à l’Etat. « Afin de nous protéger, il faut que l’Etat trouve des moyens techniques et financiers pour stabiliser les rives de la rivière Mpimba. Les victimes ont aussi besoin d’être assistées.»

ECLAIRAGE

Dr Athanase Nkunzimana : « La capitale économique est menacée »

Qu’est-ce qui explique cette amplification du phénomène de ravinement et glissement de terrains dans les Mirwa ?

Effectivement, depuis le sud jusqu’au nord de Bujumbura, on voit le phénomène de glissement de terrains et de ravinement qui est généralisé en peu partout dans les contreforts des Mirwa, dans la partie périurbaine de Bujumbura. Les causes et les facteurs les plus marquants, je les classerais en trois catégories.

Lesquelles ?

La 1ère catégorie est liée au facteur physique, le terrain lui-même.

Comment ?

Cette partie est une zone qui est formée par des pentes très raides, des pentes encaissées avec aussi des roches très rigides. Vous constatez qu’il s’agit des zones malléables qui sont très tendres. Donc, un terrain à fortes pentes. Ça c’est au niveau géologique et géomorphologique.

La 2ecatégorie, ce sont les facteurs anthropiques. Vous l’avez constaté ici en peu partout. Des aménagements inappropriés, des habitations, des infrastructures de grande valeur économique qui sont installées anarchiquement sans aucune norme de protection environnementale.

Partout, même dans les zones à très hauts risques, il y a des gens qui s’arrogent le droit d’y construire ou d’y pratiquer d’autres activités quotidiennes sans se rendre compte des risques. Bref, l’homme a fragilisé et amplifié cette vulnérabilité par ces exploitations non règlementées. Une exploitation qui met de côté le respect environnemental.

Et la 3ecatégorie ?

Ce sont les effets du changement climatique. Vous vous rendez compte que ces derniers temps, tantôt, on observe des pluies extrêmes, ou bien on voit des retards des précipitations. Lorsqu’il pleut abondamment sur un terrain qui est dénudé, vous vous rendez compte qu’il y a un flot qui ruisselle. La capacité de rétention a diminué sensiblement. Donc, avec ce flot de ruissellement, il y a création de petites ravines qui, après, deviennent des ravins. Par après, ils deviennent de grands ravins comme celui-ci.

Donc, les effets du changement climatique viennent exacerber les facteurs naturels et les causes humaines.

Quelle sont les conséquences d’une telle situation ?

Elles sont énormes à commencer par les victimes, la population vivant dans ces localités. Des maisons sont détruites, effondrées, des habitants abandonnent leurs maisons suite aux fissurations, etc. Il y a les infrastructures de grande valeur économique, notamment la RN7, qui sont en danger.

Les routes de communication ici à Sororezo et Mugoboka ; les lignes haute tension du côté de Kamesa ; les écoles ; les églises ; les centres de santé, donc, les pertes économiques sont énormes. Il y a aussi les pertes environnementales.

C’est-à-dire ?

Ces glissements de terrain emportent une grande quantité de ressources naturelles qui étaient là.

Que faire ?

Pour trouver une solution durable, la première solution devait commencer au niveau de la population qui habite cette localité. Il faut d’abord que cette population soit mobilisée à changer son comportement surtout avoir la culture du risque.

Parce que vous vous rendez compte que jusqu’à présent, les personnes ne s’inquiètent de construire dans les zones qui sont à risques. Cela montre qu’il y a à faire. Il faut que la population ait cet esprit de la culture du risque et commence à mettre en œuvre les travaux à leur niveau pour stabiliser les terrains qui sont déjà en mouvement surtout les zones qui présentent un certain ravinement.

Par exemple ?

De leur part, ils peuvent utiliser les méthodes naturelles disons, biologiques en plantant par exemple les bambous, les roseaux, les cannes à sucre, les bananiers, Ce qui peut stabiliser les petits ravins.

Mais, pour les grands ravins, c’est le rôle qui reviendrait à l’Etat. Il devait pour le moment prendre ses responsabilités. Comme vous l’avez constaté, depuis le sud Nkenga Busoro, Kamesa, Gikoto, Gitaramuka, Gasekebuye, Rweza, Sororezo, Mugoboka I et II, Gikungu rural, il y a plusieurs ménages.

Ce sont des quartiers qui sont construits dans une anarchie totale avec absence totale de tout ce qui est mesure de règlementation de construction ou d’assainissement. Même si c’est le milieu périurbain, il mériterait d’être quand même aménagé.

Le service ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions devait prendre les devants pour contribuer à la réglementation de l’installation humaine sur ces versants.

Il faut aussi faire appliquer les lois qui sont là. Comme je le dis toujours le plus souvent, il y a le code de l’environnement qui devait guider quelles sont les zones à habiter ; les zones à ne pas habiter, à exploiter et à ne pas exploiter. Il y a le code de l’eau qui règlemente les zones tampons.

Il y a aussi les codes qui montrent les constructions de l’habitat, etc. Si les autorités appliquent ces lois de manière rigoureuse, on pourrait atténuer et réduire le nombre de personnes qui n’hésitent pas à s’installer dans des zones à très hauts risques.

Quid de la part de la pression démographique ?

La pression démographique est là mais le rôle revient aux services ayant l’aménagement du territoire dans leurs attributions. Même s’il y a une pression galopante, il y a quand même moyen de règlementer l’installation de la population sur les versants. Oui, c’est dans la zone périurbaine, mais il y a le service qui est chargé justement de l’aménagement du territoire. Il devait chercher à baliser ces installations anarchiques.

Le facteur le plus imminent c’est aussi cette démographie avec la recherche de parcelles quel que soit le risque. Ce qui prime c’est d’avoir où installer sa maison. Mais là, il y a défaillance de la part de la population avec absence de la culture du risque mais aussi l’autorité qui devait quand même réglementer l’installation humaine.

Pour certains ravins ou certaines zones à hauts risques, l’Etat devait entreprendre des travaux de prévention. Il ne faut pas attendre qu’il y ait ces glissements ou ces ravins. Il faut quand même chercher à stabiliser, à prévenir.

Est-ce possible ?

Oui. Il y a certaines localités où on a de petits ravins qui sont encore hésitants, on peut dès lors stabiliser. Attendre une année, ça sera un grand ravin. Pour les ravins où on peut utiliser les méthodes structurelles comme le gabionnage, la maçonnerie simple ou sèche, on peut quand même le faire pour ces ravins qui ne sont pas encore prononcés.

Aussi le grand pas à faire, c’est d’encadrer la population. Surtout veiller à ce qu’aucune vie ne soit perdue suite à cette absence de la culture du risque.

Dans ces Mirwa, il y a aussi un phénomène de fissuration qui devient de plus en plus inquiétant.

Qu’est-ce qui se passe ?

Ce phénomène qui est généralisée au niveau de Mugoboka ou ailleurs, ce sont évidemment les failles que vous voyez maintenant. Mais pour essayer d’expliquer cela, il faut remonter à la formation de cette région.

Si on interroge la recherche, on se rend compte que cette zone a été formée suite à un phénomène de la tectonique des plaques.

Ce phénomène a fait qu’il y ait le fossé du lac Tanganyika et de l’autre côté ce sont ces fameux Mirwa avec la Crête Congo-Nil. Cette formation a fait qu’il y ait déstabilisation de l’ensemble de cette localité. Avec les cartes géologiques, on peut constater qu’il y a les failles qui sont certaines et d’autres qui ne le sont pas. Donc, pour le moment, avec les activités anthropiques, ces aménagements inappropriés, l’érosion hydrique intense, finissent par laisser apparaître les endroits où les fissures ou les failles sont non certaines.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Cela est un signe éloquent à tenir en considération qu’il s’agit d’une zone à très haut risque et qui, visiblement, ne mériterait pas d’être occupée. Ces fissures ne sont pas superficielles mais elles sont profondes.

Que faire alors ?

Dans l’immédiat, c’est évidemment sensibiliser la population que c’est une zone à très haut risque. Pour ceux qui ont les moyens, et même sans les moyens, il faut chercher à dégager de ces zones. Ce n’est pas une fissure qui va disparaître demain. C’est profond. Ce que nous voyons ce n’est qu’un petit signe. Les fissures sont en continuité parce que c’est lié à la géologie de la région. Les populations qui sont dans ces localités devaient penser à déménager pour ne pas attendre le pire.

Peut-on dire que la ville de Bujumbura est alors menacée ?

La capitale économique du Burundi est très menacée. A voir cette instabilité de la zone périurbaine, depuis le sud au nord en tout cas, on peut affirmer sans hésiter que Bujumbura est menacée.

Que proposez-vous pour éviter le pire ?

Pour sauver cette ville, il faut qu’il y ait des travaux de stabilisation de cette zone qui est en danger. On ne peut rien faire en aval sans d’abord commencer à stabiliser l’amont. Tout ce qu’on va faire en aval en laissant cette partie périurbaine de la manière c’est que notre ville sera encore très vulnérable.

Donc les travaux de stabilisation devaient commencer dès maintenant pour épouser les activités allant dans le sens : le Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060, une ville durable et résiliente. Pour qu’on ait cette ville durable et résiliente, il faut d’abord commencer à corriger et à stabiliser tous ces versants du sud au nord.

Le spécialiste a relevé l’ensemble des causes.

Regardez par exemple la montagne surplombant Gihosha.

On a construit en désordre des milliers de maisons.

Il n’y a eu aucune viabilisation. Il n’y a aucun canal d’évacuation d’eau.

Iyo imvura iguye, amazi aca aho ashaka.

Au haut de cette spendide montagne, un èénorme étage appartient à l’une des plus hautes autorités dubPays.

Sans Commentaires.

PSI: Je suis retourné au Burundi après 30 ans