Par Marie Louise Sibazuri

L’écrivaine partage ses impressions après la découverte de cet ouvrage qui connaît un grand succès.

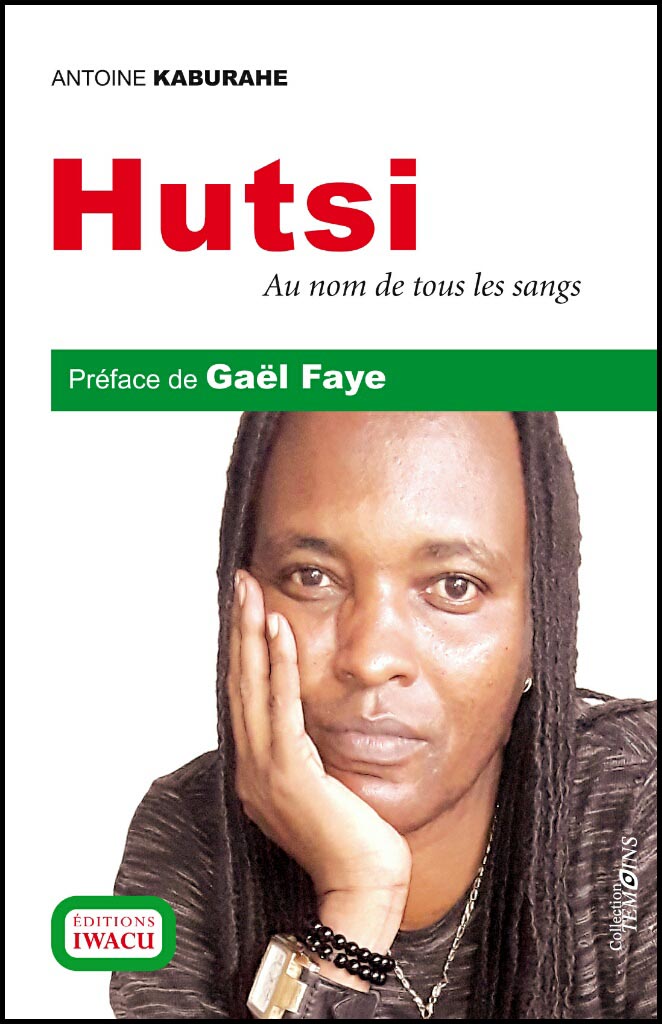

Il y a deux jours, j’ai eu entre les mains le nouveau livre d’Antoine KABURAHE : « Hutsi. Au nom de tous les sangs ». En voyant le titre, la personne qui était avec moi s’est exclamée « Ah, Hutsi ! C’est sans doute une histoire de père hutu et de mère tutsie. Un de ces vocables inventés par ceux qui veulent nous rajouter d’autres fausses ethnies. Et ça va certainement parler aussi de 72. Ça ne vaut pas la peine de lire tout ça. Tout le monde sait ce que ces gens-là ont vécu ! »

Il y a deux jours, j’ai eu entre les mains le nouveau livre d’Antoine KABURAHE : « Hutsi. Au nom de tous les sangs ». En voyant le titre, la personne qui était avec moi s’est exclamée « Ah, Hutsi ! C’est sans doute une histoire de père hutu et de mère tutsie. Un de ces vocables inventés par ceux qui veulent nous rajouter d’autres fausses ethnies. Et ça va certainement parler aussi de 72. Ça ne vaut pas la peine de lire tout ça. Tout le monde sait ce que ces gens-là ont vécu ! »

Après son départ, j’ai réfléchi à ses paroles. N’est-ce pas un peu présomptueux de prétendre savoir ce que quelqu’un a vécu dans telle ou telle circonstance ? Chaque histoire est personnelle. Tous les hutsi ont-ils vécu la leur de la même manière ? Comme j’avais le livre entre les mains, au lieu de spéculer, j’ai décidé de l’ouvrir pour voir à quelle voix Antoine avait prêté sa plume.

Et j’ai lu le livre d’une traite ! J’ai du mal d’ailleurs à dire que je l’ai lu. Je devrais plutôt dire que je l’ai écouté. Tout en passant d’une page à l’autre, j’avais l’impression d’être assise là, à écouter Aloys égrener son histoire. Je pouvais visualiser son regret des omelettes et des salades que son père préparait le dimanche, et que lui n’a pas eu l’occasion de manger. Ou alors, ne se souvient pas avoir mangé. Je pouvais sentir sa fierté à évoquer ce père qui dansait merveilleusement le twist et roulait en Volkswagen. Ce père culotté qui n’a pas renoncé à son amour malgré les barrières de diverses appartenances. Ce père enfin qui, avec l’épouse bien-aimée, avait su construire aux siens un foyer heureux ! Pendant des heures, j’ai vécu le désarroi de ce petit garçon qui voit partir son père et continue à attendre en vain son retour. Son regret lancinant de ce que son père n’ait pas songé à fuir au lieu de répondre à la convocation du Commissaire. Ce silence blessé de la maman qui ne sait pas expliquer la disparition du père parce qu’en réalité elle n’a rien à expliquer. Cette stigmatisation des victimes auxquelles on colle l’infamante étiquette de bamenja. J’ai versé des larmes sur les rêves brisés de toute une famille, particulièrement sur ceux de Laetitia, de Désiré et de Jean De Dieu. Sur le silence et la solitude qui ont miné Melaniya jusqu’à la fin de sa vie. Mais parallèlement à tous ces malheurs, racontés avec simplicité, j’ai admiré le combat qui a été mené d’abord par la maman puis par ses deux filles aînées pour s’en sortir. J’ai été très touchée par la gratitude qui transparaît dans tout le livre pour ces femmes fortes de la famille Kanyarushatsi.

Une ouverture aux différences et une résistance aux divisions

Une ouverture aux différences et une résistance aux divisions

Une autre chose qui m’a fort interpellé dans ce livre, c’est le combat d’Aloys contre l’intolérance et autres violences. Comme si d’avoir tant souffert avait forgé en lui une ouverture aux différences et une résistance aux sectarisme et autres divisions. Malgré le mal-être qu’il traîne en lui, malgré l’histoire qui se répète comme si le passé ne nous apprenait rien, malgré l’errance qui est le sien en ce moment, il garde l’espoir en « un pays sûr, fraternel, ouvert à tous les sens et à tous les sangs ; un pays ouvert à tous les meilleurs possibles ».

Je trouve que ce livre est un partage interpellant et qui ne laissera indifférent personne de ceux qui se donneront le plaisir de l’ouvrir. C’est un appel à une résistance consciente contre tout ce qui sape le vivre ensemble des Burundais. C’est surtout un hymne à la vie qui ne se laisse pas anéantir, quels que soient les combats à livrer. Si tu ne l’as pas encore lu, je te le recommande fortement. Il se lit facilement et je te parie que tu ne le poseras pas avant de l’avoir terminé !