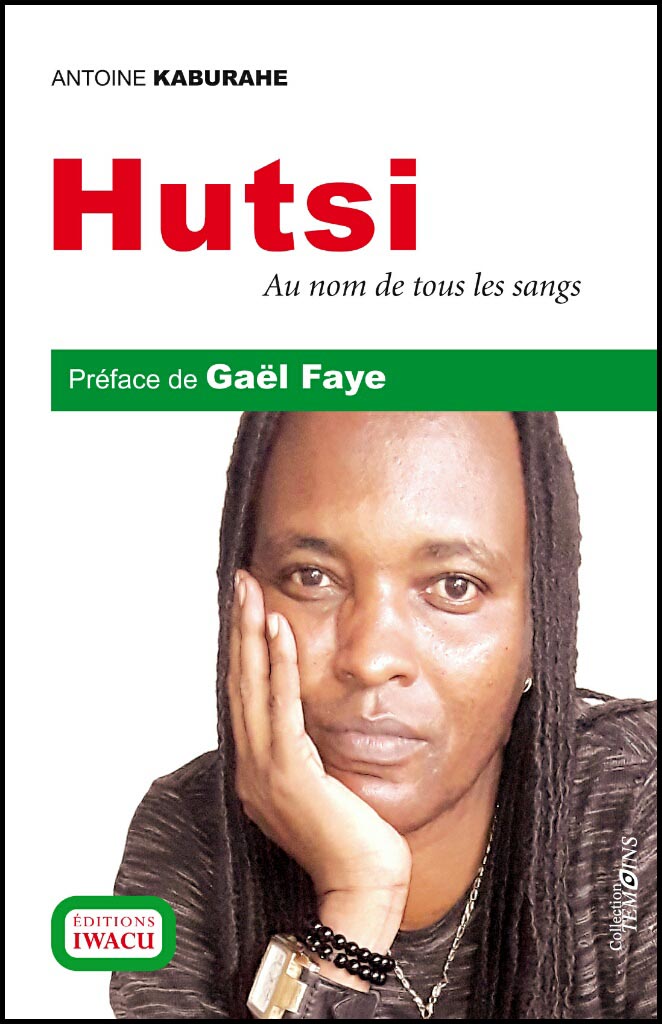

Depuis ce vendredi, le dernier livre d’Antoine Kaburahe est disponible. Interrogé, le journaliste et écrivain se dit heureux par la publication de ce témoignage qui l’a bouleversé. Pour lui, il faut oser mettre les mots sur nos drames. Rencontre

Quel est votre sentiment avec la sortie de ce livre ?

Un livre qui paraît, c’est comme une naissance après une longue grossesse, parfois difficile. C’est donc un sentiment de joie, un peu comme la délivrance d’une mère à la vue de son bébé…

Pour rester avec votre métaphore, une grossesse commence par un enfantement, racontez-nous la genèse de ce livre ?

En fait, c’est un livre né par « accident. » Après mon départ du Burundi, j’ai rencontré Aloys au Rwanda. Il a fui avant moi. Je l’avais longtemps côtoyé au Burundi. Il était alors journaliste au studio Ijambo et correspondant d’AP (Associated Press).

Vous étiez proches ?

Un peu, on se connaissait bien, disons un confrère, sans plus. Nos chemins se sont souvent croisés dans des réunions, des conférences, sur le terrain. Un garçon toujours de bonne humeur, avec ses dreadlocks de rasta, un petit sourire en permanence, je le prenais pour un gentil « allumé », très « cool » disent les jeunes, et même un brin léger. Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses. Quand on se rencontre à Kigali (Rwanda), on est heureux de se retrouver. Aloys va s’occuper de moi, me faire découvrir la capitale de son pays d’exil qu’il connaît déjà et, naturellement, on parle, on échange, on devise… On parle du Burundi. De notre métier. De notre passé, de ce passé qui ne passe pas…

En fait c’est l’exil qui vous a rapprochés ?

L’adversité rapproche, l’exil pousse à l’introspection. On s’interroge. Et, petit à petit, au fil des jours, je vais découvrir qui est le « vrai » Aloys, son identité, la vraie celle-là…

Qu’est-ce que vous avez découvert ?

D’abord que sa bonne humeur permanente, apparente, était une armure, fragile du reste. Je n’avais jamais pensé qu’il pouvait traîner en lui une telle blessure. Je n’ai jamais deviné son combat intérieur, pour être et rester ce qu’il est : un garçon profondément épris de paix. J’ai ainsi découvert une histoire que je ne soupçonnais pas. Sa famille décapitée. Son enfance broyée. Son mal-être. Il n’est, ni Ganwa, ni Twa, ni Hutu ni Tutsi. Il est, comme il dit, « HUTSI. » Mais surtout, je vais découvrir son obsession pour un pays réconcilié.

Et comment est venue l’idée d’écrire et de publier son témoignage ?

Très actif sur les réseaux sociaux, Aloys était ulcéré par tout ce qu’il lisait et entendait autour de lui, ce droit à la haine que s’arrogent certains. Aloys a voulu partager ce qu’il sait, ce qu’il ressent. Il m’a demandé d’écrire son témoignage.

Est-ce que c’était facile d’écrire ce livre ?

Non. Pourtant, j’ai déjà écrit plusieurs livres, mais celui-ci aura été le plus difficile. Le livre m’a pris deux ans. C’est un livre de douleur et de courage. C’est un livre qui plonge dans l’intimité d’un homme, d’une famille. Une maman détruite, qui se retrouve veuve à 28 ans avec six orphelins, une famille qui ne peut pas faire son deuil, une grande sœur qui laisse tomber ses études pour devenir institutrice du primaire pour que les orphelins puissent continuer les études… Et malgré tout, cette volonté de ne pas sombrer dans la haine, de refuser les raccourcis. Aloys récuse ces conditionnements mortifères, les assignations identitaires.

Vous avez annoncé la sortie de ce livre et publié quelques extraits. Quelles ont été les réactions du public ?

C’est un livre très attendu. Sur notre site, nous avons déjà plusieurs centaines de réservations, des lecteurs burundais, mais aussi des étrangers. Je crois que son message dépasse le cadre strictement burundais. Son message est universel. C’est l’histoire d’une résilience extraordinaire. Je pense que c’est ce qui fait la beauté et la force de ce livre.

Au sein des Editions Iwacu, vous travaillez beaucoup pour développer la collection « Témoins », dans laquelle vous publiez des témoignages. Pourquoi c’est important ?

Tout simplement parce que l’on ne peut pas bâtir un pays sur le déni, le refoulement. On ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé. Le blackout arrange les criminels de notre histoire qui préfèrent alors se complaire dans une globalisation : les « Tutsi ont tué les Hutu », les « Hutus ont tué les Tutsis ». C’est très commode. Tout le monde est coupable, personne n’est responsable. C’est ainsi que se développent des culpabilités collectives. Moi je n’ai tué personne en 1972, j’avais 5 ans. Pourquoi devrais-je me sentir coupable ? Je n’ai mandaté personne pour tuer. Pourquoi un jeune raflé à Musaga ou Nyakabiga en 2015 doit expier des crimes de 1972, commis avant sa naissance ? Les Burundais doivent retrouver une lucidité constructive. Il nous faut oser affronter notre passé, débattre, déconstruire les formules toutes faites, globalisantes qui arrangent les criminels. Pour cela, il nous faut oser affronter ce passé hideux, mettre des mots sur ces silences qui nous tuent. Un témoignage comme celui d’Aloys a un effet cathartique, pas seulement pour son auteur, mais aussi pour tous les citoyens.

Quelle est la phrase d’Aloys Niyoyita qui vous a marqué le plus dans ce livre ?

Elles sont nombreuses. Sa sagesse m’a étonné. Quelque part il dit « qu’il ne suffit pas d’être victime pour avoir raison ». C’est très profond. C’est le cri du cœur et d’amour d’un homme profondément blessé, dont l’enfance a été dramatiquement volée, mais qui ne veut pas s’enfermer dans la douleur. Ce n’est pas parce que l’on a souffert qu’il faut faire souffrir. Aloys refuse le piège de la haine que justifierait ce crime qui a fracassé la candeur de son enfance : l’assassinat de son papa, en 1972. C’est un incurable optimiste.

Et vous, personnellement, êtes-vous optimiste pour le Burundi ?

Oui, malgré tout. D’abord, l’histoire est là pour nous rappeler que le mal ne gagne jamais. On ne peut jamais rien construire de durable sur la haine, l’exclusion, l’égoïsme. Hier comme aujourd’hui. C’est une question de temps. Ensuite, dans leur majorité, les Burundais veulent la paix, ils résistent aux manipulations de ceux qui veulent falsifier l’histoire.

Que diriez-vous à ceux qui ne partagent pas votre optimisme, ceux qui doutent…

Que diriez-vous à ceux qui ne partagent pas votre optimisme, ceux qui doutent…

Tout simplement que le temps joue toujours pour l’opprimé, jamais pour l’oppresseur. Le temps est un bon maître. Finalement, nous sommes quoi sur la ligne du temps ? Presque rien. Il faudrait utiliser son court passage sur terre pour construire la paix, créer l’espoir. C’est la mission que s’assignent les grands hommes, au lieu d’amasser des fortunes et construire des bâtiments pharaoniques pour les siens quand des centaines de milliers de citoyens ont faim ou errent à travers le monde. Vous savez, on n’emporte rien dans sa tombe. Un dirigeant a le choix de la façon dont il veut entrer et rester dans l’histoire. Il peut être Idi Amin ou Nkrumah, Bokassa ou Nyerere, Hitler ou un Gandhi… J’arrête ici la comparaison. Un bon dirigeant doit faire un choix qui lui évitera l’opprobre de l’Histoire. Celle-ci est sévère, sans pitié.

L’écriture est-elle un moyen de résistance ?

Absolument ! Car la plus grande défaite d’un peuple est d’être condamnée au silence, à l’amnésie. Toutes les dictatures à travers le monde, hier comme aujourd’hui, ont toujours du mal avec la liberté d’expression et de création. Comme disait Stéphane Hessel, il faut écrire pour « témoigner, pour crier, pour s’indigner, refuser l’indifférence. » Dans la belle préface à ce livre, l’écrivain Gaël Faye dit que « là où les humains ne parlent plus, un livre devient une archive rare et précieuse. Un acte d’existence. Une trace de vie ». Aujourd’hui, à travers ce livre, 47 ans plus tard, le papa d’Aloys et ses compagnons d’infortune qui reposent dans une fosse commune sur les berges de la Ruvubu ont une autre « trace de vie ».

Propos recueillis par Egide Nikiza