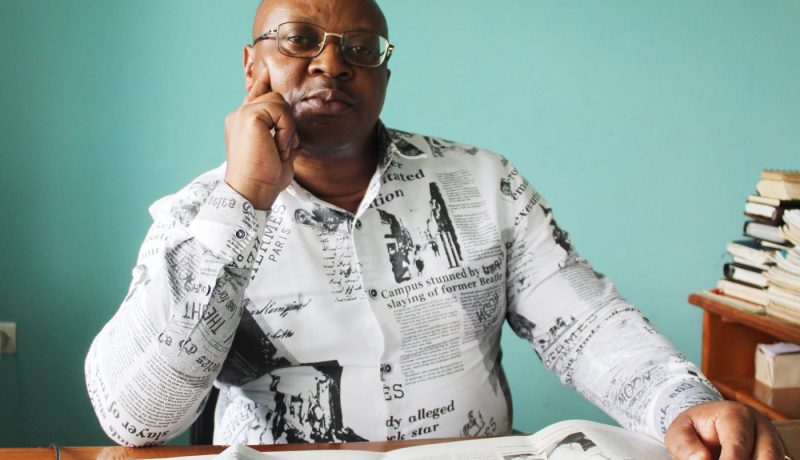

Les personnes atteintes d’albinisme font face à de nombreuses difficultés au Burundi : stigmatisation, discrimination et autres problèmes de santé liés à leur état physique. Anicet Bangirinama, représentant légal de l’association Albinos sans frontières (ASF) revient sur ces défis et plaide pour une meilleure inclusion des albinos dans la société.

Quels sont les principaux défis auxquels les albinos font face au Burundi ?

Les personnes atteintes d’albinisme sont confrontées à diverses difficultés, notamment la discrimination, le rejet familial et la violation de leurs droits fondamentaux. Leurs droits à la vie, à la santé, à l’éducation et à l’intégration socio-économique sont souvent bafoués.

Certaines croyances erronées persistent encore. Des personnes pensent toujours en effet que les enfants albinos portent malheur à leur famille. Ce qui entraîne leur marginalisation.

Quelles actions votre association mène-t-elle pour lutter contre ces discriminations ?

Notre association organise des séances de sensibilisation à travers le pays sur des thèmes clés comme la santé, l’intégration sociale et l’éducation. Nous voulons permettre à tous de mieux comprendre les réalités des albinos et d’adopter des comportements plus inclusifs.

Chaque année, le 13 juin, nous effectuons des descentes sur le terrain pour rencontrer les albinos dans les provinces, dialoguer avec leurs familles et sensibiliser l’administration locale et les autorités sur leurs droits, notamment en milieu scolaire.

Parlons justement des albinos en milieu scolaire. Quelle est la situation actuelle dans le système scolaire burundais ?

Bien que la discrimination envers les élèves atteints d’albinisme ait diminué, elle demeure une réalité. Certains enseignants du fondamental et du post-fondamental ne sont pas encore suffisamment sensibilisés aux besoins spécifiques des enfants albinos. Leur handicap visuel, par exemple, entrave leur apprentissage et peut être mal interprété comme un comportement perturbateur.

On rapporte aussi que les albinos ont une peau particulièrement sensible au soleil et qu’ils sont exposés au cancer de la peau. Avez-vous des cas actuellement ?

Effectivement, nous sommes très sensibles au soleil et plusieurs cas de cancer de la peau ont été signalés. Actuellement, une personne originaire de la province de Rutana est en traitement à l’hôpital CMCK avec l’appui du ministère de la Solidarité. Un autre, natif de la province de Muyinga, est pris en charge à l’Hôpital Militaire de Kamenge.

Nous poursuivons nos efforts pour combattre cette maladie et sensibiliser les albinos sur l’importance de la protection solaire. L’ASF recommande l’utilisation de crèmes solaires ; l’adoption de vêtements longs, de chemises à manches longues ainsi que le port de chapeaux et de parapluies pour se protéger contre les rayons du soleil.

Disposez-vous des chiffres sur le nombre d’élèves albinos scolarisés ?

À ce jour, 510 élèves albinos sont inscrits à l’école. Parmi eux, 51 suivent leur scolarité au post-fondamental, tandis que les autres, soit plus de 400, sont en maternelle et dans l’enseignement fondamental.

Quelles formes de discrimination subissent-ils en milieu scolaire ?

Ces enfants sont souvent victimes d’humiliation, d’isolement et d’un manque de considération de la part de certains enseignants. Leur problème de vision les oblige parfois à s’approcher du tableau pour mieux voir.

Ce qui est perçu comme une indiscipline. Certains enseignants, faute de compréhension, les punissent. Par ailleurs, la solitude est un facteur déterminant dans l’échec scolaire : lorsqu’ils sont exclus par leurs camarades ou ignorés par leurs enseignants, beaucoup finissent par abandonner l’école.

Que recommandez-vous aux éducateurs pour améliorer la situation ?

Je recommande aux enseignants d’intégrer pleinement les élèves albinos au sein des classes et de leur accorder des places de devant pour faciliter leur apprentissage. L’enseignant doit aussi être à l’écoute et adopter une approche bienveillante, comme un parent, afin de les accompagner au mieux dans leur scolarité.

Quelles initiatives avez-vous mises en place pour lutter contre les attaques et violences à l’encontre des albinos ?

Nous collaborons avec l’administration locale et les forces de sécurité, notamment la police, pour lutter contre toutes les formes de violence. Dans certaines communautés de pêcheurs, des croyances erronées persistent.

Elles disent que le sacrifice d’un albinos permettrait de capturer plus de poissons. Nous menons des campagnes de sensibilisation pour combattre ces fausses croyances et protéger les albinos contre ces dangers.

La plupart des albinos viennent des familles défavorisées. Existe-t-il des programmes pour leur accès aux soins sanitaires et leur autonomie économique ?

Nous avons mis en place un programme sur les activités génératrices de revenus ciblant principalement les femmes albinos. L’an dernier, nous avons soutenu plusieurs femmes exclues de leur foyer en leur permettant de lancer des projets d’élevage et de commerce.

Aujourd’hui, elles parviennent à subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants notamment en matière d’alimentation et de soins de santé. Cependant, malgré nos initiatives, nous manquons de sponsors et de ressources pour développer davantage ce programme.

Existe-t-il des mesures pour favoriser l’inclusion des albinos dans la société, notamment dans le milieu scolaire et professionnel ?

L’intégration professionnelle des albinos reste un défi majeur. Toutefois, sur le plan éducatif, des progrès sont à noter. Grâce au programme d’éducation inclusive du ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique, nous avons observé une augmentation du nombre d’élèves albinos scolarisés.

De plus, ils bénéficient d’une exception leur permettant d’accéder aux écoles à régime d’internat, même sans avoir obtenu les points requis aux examens nationaux. Cette mesure vise à encourager leur scolarisation et à réduire le taux d’abandons scolaires.

Que peuvent faire le gouvernement, les citoyens et les organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions de vie des albinos au Burundi ?

Le gouvernement devrait mettre en place des lois spécifiques pour garantir l’intégration socio-économique des albinos en impliquant notamment le l’Assemblée nationale et le Sénat. Les albinos doivent notamment être représentés dans les instances de prise de décisions.

Les citoyens, quant à eux, doivent comprendre que les albinos sont des êtres humains comme les autres mais avec quelques particularités physiques. Ils doivent apprendre à les traiter avec respect et dignité. Ils doivent aussi participer aux séances de sensibilisation pour mieux les comprendre.

Enfin, les organisations non gouvernementales ont un rôle clé à jouer. Nous collaborons déjà avec certaines organisations internationales comme Cordaid qui nous accompagnent dans nos actions. Nous encourageons d’autres partenaires à s’engager et à soutenir les programmes dédiés aux personnes atteintes d’albinisme au Burundi.