La pénurie des devises et du carburant, l’inflation, la hausse généralisée des prix plongent le Burundi dans une crise économique dont il peine à s’extirper. Les prix des produits de base explosent et le pouvoir d’achat des Burundais s’amenuise comme peau de chagrin, les consommateurs et les activistes interpellent le gouvernement à agir.

Le Burundi fait face à une crise économique sans précédent. Inflation galopante, hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité, dépréciation de la monnaie burundaise face au dollar, à l’euro et au shilling tanzanien.

Cette période a été marquée par des variations significatives des prix des produits essentiels, ainsi qu’une dévaluation continue du franc burundais. Tout cela exacerbe les difficultés économiques pour les ménages burundais.

L’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucome en sigle, a organisé en date du 19 novembre 2024 un point de presse portant sur la hausse généralisée de produits où il rappelle le rôle de tout en chacun.

« L’Olucome est très préoccupé par la montée en flèche du taux d’inflation au Burundi. En effet, elle est principalement due à la carence de devises d’une part et de la spéculation autour de la gestion du peu de devises que le pays dispose d’autre part ».

Selon Gabriel Rufyiri, cette carence des devises a engendré notamment la pénurie des produits de première nécessité comme le carburant qui est l’élément incontournable dans le transport de tous les produits consommés dans les différents marchés des chefs-lieux des provinces du Burundi, dont la mairie de Bujumbura.

« Le manque de devises est actuellement devenu la principale cause de la carence des matières premières pour les entreprises de production et de transformation ainsi que la pénurie des médicaments. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière spectaculaire ainsi que ceux de tous les besoins quotidiens de la population ».

Gabriel Rufyiri, président de cet observatoire, ne cache pas son inquiétude vis-à-vis du « silence du gouvernement » face à cette situation et l’appelle à « démissionner » : « Où est la ministre du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme ? Vaudrait mieux qu’elle démissionne, ou alors que tout le gouvernement remette le tablier, cela demande du courage et cela ne veut pas dire que le pays entre en deuil, non ! Le gouvernement pourra revenir après avec du sang neuf, mais c’est difficile ici parce qu’ils en tirent profit ».

Le Burundi est en proie en une crise économique sans précédent, l’Olucome tire la sonnette d’alarme. Selon son président, « la pénurie des devises, couplée à une mauvaise gestion du pays conjuguée à une faible importation, entraîne une inflation galopante ».

Cette situation entrave les importations de produits de première nécessité, comme le carburant et les matières premières, tout en dépréciant le franc burundais à des niveaux alarmants.

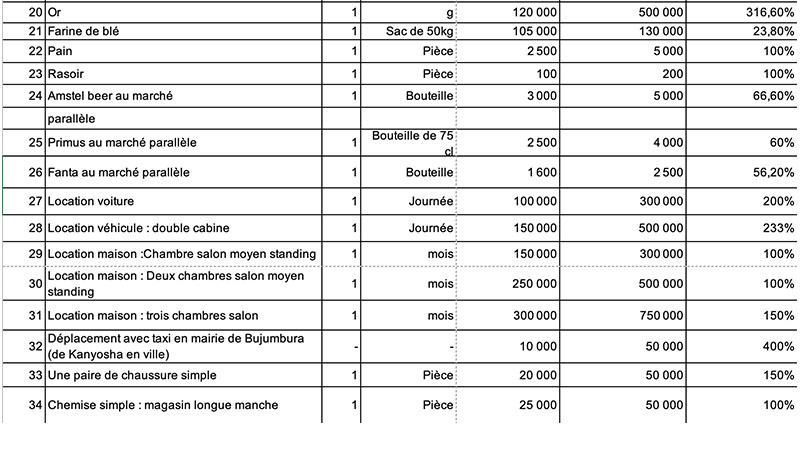

« En avril 2024, le dollar américain s’échangeait à 4 500 FBu sur le marché noir, aujourd’hui, il atteint 8 000 FBu, soit une hausse de 77,7 %. Cette dévaluation, combinée à une spéculation alimentée par certains acteurs publics, les autorités du pays, a fait exploser les prix de produits essentiels comme le sucre, l’huile et le ciment », a souligné Gabriel Rufyiri.

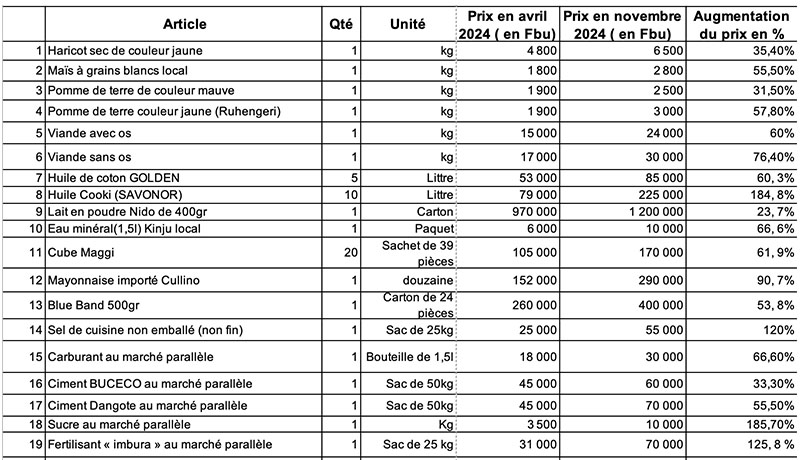

Les chiffres sont accablants

Les données récoltées entre avril et novembre 2024 illustrent l’ampleur d’une économie à bout de souffle. Un kilogramme de viande sans os est passé de 17 000 BIF à 30 000 BIF (+76,4 %), l’huile de cuisine (20 litres) a bondi de 79 000 BIF à 225 000 BIF (+184,8 %), le kg de sucre, vendu à 3 500 BIF en avril, coûte désormais 6 500 BIF, il avait grimpé jusqu’à atteindre les 10 000 BIF (+185,7 %).

Selon Gabriel Rufyiri, même les produits de première nécessité, comme le sel, un produit qui n’a jamais connu de hausse depuis que le Burundi est le Burundi, sauf du temps de l’embargo sous le régime Buyoya, a connu une hausse de 120 %. Le pain et les services de taxi ont vu leurs prix doubler, voire quadrupler.

« La flambée des prix frappe de plein fouet les Burundais, dont le pouvoir d’achat s’effondre. Face à cette situation, de nombreuses familles doivent vendre leurs récoltes avant la moisson, un système communément appelé « umugwazo », pour survivre », a déclaré Gabriel Rufyiri.

Parallèlement, déplore le président de l’Olucome, la classe moyenne disparaît progressivement, aggravant les inégalités sociales.

Les institutions publiques ne sont pas épargnées : « La Mutuelle de la Fonction Publique n’arrive plus à couvrir les soins médicaux des fonctionnaires, tandis que les hôpitaux peinent à assister les plus démunis comme le centre neuropsychiatrique de Kamenge dit chez Le Gentil qui refuse de soigner les patients en raison d’une dette du gouvernement envers ce centre », a-t-il confié.

Gabriel Rufyiri tire à boulet rouges et parle d’un « mauvais leadership en place » qui, selon lui, est à l’origine de cette crise profonde. Il souligne notamment la pénurie de produits de base comme le sucre, le carburant et le ciment sur le marché officiel, tout en constatant leur disponibilité sur le marché parallèle, notamment à Nyamitanga en province de Cibitoke, qui est devenu un important point de vente de carburant de contrebande dans le pays.

Il s’est également interrogé sur le rôle de l’ombudsman, s’étonnant de son inaction face à cette crise : « Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle doit plaider pour le peuple », a-t-il souligné.

Même les députés et les sénateurs n’ont pas été épargnés : « Ils sont complices, ils font la sourde oreille face à cette situation. Ils doivent sortir de leur zone de confort, s’ils représentent réellement les intérêts du peuple, et proposer des solutions », a-t-il appelé.

Comme solution, Gabriel Rufyiri propose « à court terme d’assainir la gestion des devises, de réduire les dépenses publiques somptuaires et d’éradiquer le marché noir, tout en préconisant, à moyen terme, de revitaliser les secteurs porteurs comme le thé, le café et le tourisme pour attirer les investisseurs étrangers, et à long terme, de miser sur le potentiel minier et énergétique du pays.

Le président de l’Olucome appelle à une responsabilité collective des autorités et des citoyens face à cette crise qui perdure.

Une situation alarmante

La détérioration des termes de change entraîne la pénurie et/ou la cherté des produits stratégiques, dont le carburant et les médicaments. Les consommateurs assistent impuissant à la flambée des prix qui touchent désormais tous les produits. Les consommateurs sont dans le désarroi.

Le prix de certaines denrées alimentaires devient de plus en plus insoutenable sur les différents marchés de la capitale économique Bujumbura. Une comparaison faite sur un même produit indique qu’en espace d’une année, les prix de certains produits ont doublé, voire triplé.

Un kilo de riz en provenance de la Tanzanie (première qualité) qui s’achetait à 5 600 BIF l’année passée se négocie aujourd’hui à 6 500 BIF. Le riz cultivé localement est passé de 3 700 BIF à 4 500 BIF le kilo.

Cela inquiète les consommateurs d’autant plus que cela s’observe surtout sur les produits de première nécessité. « La vie est devenue très dure. On ne sait plus à quel saint se vouer. Quelquefois, on mange une seule fois par jour. Des enfants dans les quartiers souffrent de la malnutrition, car c’est difficile d’avoir une alimentation équilibrée », déplore une mère de famille interrogée.

Pour les vendeurs, le prix de vente dépend du coût d’approvisionnement. Les commerçants interrogés estiment que la montée des prix de certains produits alimentaires était principalement due à la pénurie du carburant qui ne trouve pas de solution.

« Pour espérer mettre fin à cette flambée des prix, l’État devrait apporter une solution à la pénurie du carburant », proposent-ils. Ils font observer que la carence du carburant est aggravée par certains administratifs de l’intérieur du pays qui ne facilitent pas la circulation des produits alimentaires.

« Ils sortent des mesures interdisant par exemple de transporter le riz et le haricot vers Bujumbura », déplorent des commerçants approchés au marché communément appelé Cotebu.

« Le prix d’un kilo de viande s’élève 30 mille BIF pour la viande sans os (Umusoso) et 25 mille BIF pour la viande avec os (cangacanga) dans beaucoup d’endroits à Bujumbura. Des consommateurs sont dans le désarroi. Les prix sont insupportables. On ne pourra plus manger de la viande à ce prix », se lamente un acheteur rencontré au marché Cotebu.

Les bouchers indiquent que le coût du transport est également élevé suite au manque de carburant. De plus, déplorent-ils, le prix d’achat des vaches sur le marché d’approvisionnement a grimpé.

Ils font savoir que le nombre de vaches disponibles pour l’abattage a diminué en raison de la loi gouvernementale sur la stabulation permanente et de l’interdiction de la divagation des animaux domestiques.

Cette situation a provoqué la réduction du nombre de vaches disponibles pour l’abattage. « Vous voyez qu’il n’y a pas beaucoup de viande. Auparavant, nous vendions environ 30 vaches, mais aujourd’hui nous ne pouvons en vendre qu’entre 17 et 20. Le nombre de vaches disponibles sur le marché d’approvisionnement a donc diminué. Une vache de race locale se vend maintenant à 1 500 000 BIF, alors qu’auparavant, elle se vendait entre 700 000 BIF ou 900 000 BIF », indique un vendeur de viande au marché de Gasenyi.

Jean-Claude Niyoyitungira, un autre boucher rencontré sur place abonde dans le même sens. « Une vache de race frisonne est désormais vendue à 5 000 000 BIF, contre 1 500 000 BIF auparavant ».

Jean-Marie Ndayishimiye, un importateur des vaches de la Tanzanie, explique que le prix de la vache a triplé du fait de la dépréciation de la monnaie burundaise face au shilling tanzanien. « Depuis avril de cette année, 100 shillings équivalent 300 BIF. J’avais un capital de 15 vaches, mais pour le moment, je ne peux qu’amener 5 vaches seulement. C’est grave ».

Ce commerçant évoque un autre problème majeur : les pénuries récurrentes qui touchent de plein fouet le secteur des importations. « Le déplacement est extrêmement difficile. J’ai passé deux semaines à Muyinga par manque de déplacement de mes vaches. Un camion loué n’avait plus de mazout. J’ai eu une perte supplémentaire de 5 millions de francs ».

Cette hausse du prix de la viande impacte également les personnes qui mangent dans les bars-restaurants, où les prix ont également augmenté. Une simple brochette se négocie à 6000 BIF voire plus selon le standard du bar.

Rappelons que dans une correspondance du 31 janvier 2023 adressée aux gouverneurs des provinces, le ministre de l’Intérieur leur avait demandé que le prix de la viande soit uniforme dans toutes les provinces. Le prix du kilo de la viande sans os (Umusoso) avait été fixé à 11 000 BIF, tandis que celui de la viande avec os (Cangacanga) avait été établi à 10 000 BIF. Cela appartient à l’histoire.

Des témoignages pénibles

Des témoignages recueillis sont poignants sur la crise urbaine à Bujumbura et l’impact de la pauvreté sur les ménages laissent sans voix.

Dans la zone urbaine de Kanyosha, commune Muha en mairie de Bujumbura, Évelyne Ndayisenga, sans emploi, raconte sa lutte quotidienne pour la survie.

Bien qu’il soit titulaire d’un diplôme, il n’a pas pu trouver d’emploi correspondant à ses qualifications et se résout à travailler comme gardienne d’enfants.

« Cette vie est devenue plus compliquée après mes études et je dois la vivre ainsi. J’ai un diplôme, mais personne ne veut m’embaucher. Pour l’instant, je travaille comme gardienne d’enfants et le peu que j’obtiens m’aide à satisfaire certains besoins, même si je ne suis pas satisfait », confie-t-elle.

Le salaire qu’elle perçoit est insuffisant pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Elle ne gagne que 80 000 BIF. « Je n’ai aucun autre choix, je dois travailler, même si je sais que ce métier ne me mènera nulle part. Je n’économise rien, je mange à peine. C’est juste pour survivre », se lamente-t-elle.

De nombreux jeunes approchés affirment vivre une situation de précarité, incapable de s’élever au-delà des limites imposées par l’économie urbaine informelle.

Le témoignage de Jean-Paul, enseignant au lycée municipal Rohero, renforce cette perception d’une pauvreté généralisée qui touche même les fonctionnaires. Avec un salaire de 400 000 BIF par mois, il peine à subvenir aux besoins de sa famille. Les dépenses mensuelles dépassent largement ses revenus, totalisant plus d’un million de BIF.

« Joindre les deux bouts tient du miracle », chuchote-t-il, expliquant que les coûts de la vie, en particulier pour le logement, la nourriture et les frais de scolarité de ses enfants, dépassent ses moyens.

La vie d’un fonctionnaire, la galère

Les fonctionnaires forment une « classe privilégiée » par rapport au simple citoyen. Ils sont payés à chaque fin du mois et leur vie est à envier, selon la population.

Néanmoins, certains sont parmi des gens qui peinent à joindre les deux bouts du mois. La vie de la plupart des fonctionnaires à Bujumbura est synonyme de débrouillardise. « Personne ne te dira avec exactitude comment, il parvient à joindre les deux bouts du mois. Seul Dieu sait. La hausse des prix des produits de première nécessité ne fait qu’empirer la situation.

Malheureusement, les salaires ne suivent pas la cadence », des lamentations de presque tous les fonctionnaires interrogés.

Jackson Bayubahe, 40 ans trois enfants, est un enseignant dans une école en commune Gihanga, province Bubanza. Il habite pourtant en mairie de Bujumbura en commune Ntahangwa dans le quartier périphérique de Gihosha rural. Sa femme est au chômage depuis 3 ans et travaille dans une cafétéria avec un salaire de 60 000 BIF.

Cet enseignant perçoit un salaire mensuel de 400.000 BIF. Une somme qu’il est censé utiliser pour subvenir à tous les besoins de sa famille. Au bout du compte, il remarque que les dépenses mensuelles sont de loin supérieures à son salaire.

Avec beaucoup de difficultés, il essaie d’estimer ses dépenses. Il doit d’abord payer le loyer de 200 000 BIF. Cela suppose qu’il lui reste la moitié de son salaire à gérer pour tout un mois.

S’il fait de drastiques économies, les dépenses alimentaires à elles seules s’estiment à 25.000 BIF par jour et donc à 750 000 BIF par mois. « Pour minimiser les dépenses, on consomme par jour un demi-kilo de haricot qui coûte actuellement presque 2 000 BIF, un kilo de riz qui s’achète à 5 000 BIF et un kilo de la farine de manioc qui coûte 1 800 BIF. A cela s’ajoute l’huile de palme qui s’achète à 1 000 BIF, les légumes à 1 500 BIF, les oignons à 500 BIF, la pièce, le sel d’un kilo de 2 500 BIF, le charbon de 4 000 BIF. Et cela par jour », estime-t-il.

A cela s’ajoutent les frais de déplacement pour lui et sa femme, et ses enfants, et d’autres besoins de première nécessité à couvrir : les soins de santé, les frais de scolarité pour les enfants et le matériel scolaire, le paiement des factures de la Regideso, sans parler des différentes obligations sociales.

« J’ai des dépenses de 1 300 000 BIF alors que je ne gagne que 4 000 000 BIF. C’est extrêmement difficile de joindre les deux bouts du mois. Quelques fois, on laisse la nourriture aux enfants par manque de moyens et on serre la ceinture ».

Dans cette lutte pour la survie, un fonctionnaire doit nouer à tout prix une amitié avec le boutiquier du quartier qui pourra lui accorder un crédit en cas de besoin, chose inévitable. Tout cela sans avoir la moindre idée d’où et quand il trouvera l’argent pour rembourser son créancier.

Un boutiquier contacté nous a confirmé ces endettements consignés dans un cahier qui s’allongent sur plusieurs lignes voire des pages. « A un certain moment, on a envie de leur refuser le crédit. Mais dans l’espoir d’être remboursé lorsqu’il percevra le salaire à la fin du mois, on accepte. Malheureusement, dans la plupart des cas, le remboursement pose problème », témoigne-t-il.

Ce fonctionnaire dit mener une vie difficile. Il explique qu’il peut se présenter au travail le ventre vide. « Un jour, j’ai failli tomber en syncope, car j’avais trop faim. J’ai été sauvé par ma collègue qui m’a acheté du lait. C’est désolant ».

Les crédits et les découverts, dettes, un cycle vicieux

Alors comment parvient-il à joindre les deux bouts du mois ? Selon notre interlocuteur, les crédits et les découverts sont inévitables pour les fonctionnaires. « On prend une avance sur salaire pour essayer de boucler le mois. Comme cela ne suffit pas, le fonctionnaire est obligé de faire le recours aux découverts. Le salaire mensuel sert alors au remboursement de tous les crédits contractés ».

Entretemps, la vie doit continuer avec les mêmes dépenses, voir plus. « Si au moins ces crédits nous servaient à investir. Mais comment investir sur le long terme alors qu’on n’a même pas de quoi mettre sous la dent. On doit se débrouiller, et même mentir ? », s’interroge-t-il.

Cet enseignant explique faire recours au dicton, « déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul » pour essayer d’être solvable. « Il s’agit d’un moyen de résoudre un problème en créant un autre. Payer une dette en contractant une autre. Pour assurer les dépenses supplémentaires et payer les dettes contractées chez mes voisins, je dois m’endetter à d’autres. C’est un cercle vicieux ».

En plus, il dit avoir trouvé un job supplémentaire pour subvenir aux besoins de la famille. Il s’agit de donner des cours du soir aux élèves répartis en trois groupes. Chaque groupe paye 150 000 BIF. « Cette occupation est venue comme une manne divine. Malheureusement, je dors toujours exténué et je ne parviens pas à trouver du temps pour bien préparer les leçons et faire les corrections. Le surmenage va me tuer ».

Jackson Bayubahe témoigne que beaucoup de fonctionnaires vivent dans ces conditions de vie difficile. Pour lui, cela a des incidences sur le rendement. « Les mauvaises conditions de vie des fonctionnaires impactent d’une façon ou d’une autre le rendement au travail. Pour d’autres, les salaires minimes des employés les soumettent à la tentation de corruption ».

D’après lui, l’inflation galopante, la hausse généralisée des prix sont venues ajouter le drame au drame pour un enseignant qui touche un salaire insuffisant.

Il interpelle le gouvernement à prendre des mesures qui s’imposent pour changer la vie du fonctionnaire en particulier et de tout le peuple burundais en général.

La pauvreté croissante

Selon les rapports de la Banque mondiale, la pauvreté urbaine, qui affectait environ 6 % de la population en 1990, a grimpé à 15 % en 2023. Ce seuil, basé sur des revenus inférieurs à 2 USD par jour, reflète l’impact de l’augmentation des prix et de la baisse des revenus réels.

« Les familles de fonctionnaires, pour survivre, doivent déployer beaucoup d’efforts. Des ménages doivent rechercher des revenus complémentaires, les jeunes en chômage se lancent dans des activités informelles de survie, tandis que les jeunes des campagnes émigrent vers les centres urbains, à la recherche des emplois rémunérés, ce qui ajoute une pression supplémentaire à la pauvreté urbaine », note l’économiste André Nikwigize.

La diaspora est de plus en plus sollicitée pour aider financièrement les membres de leurs familles restés au pays. Aujourd’hui, plusieurs familles sont aidées par certains de leurs membres qui ont réussi à rejoindre l’Europe via la route dans les Balkans.

Certains employés publics deviennent conducteurs de taxis, même pendant leurs heures de travail, et d’autres se lancent dans le petit commerce, souvent en vendant des produits vivriers dans des kiosques au bord des routes.

La pauvreté croissante a également encouragé une augmentation de la petite corruption, un fléau qui gangrène le secteur public. « Les juges, les policiers, les contrôleurs de douanes et des impôts, tous, sont plongés dans la petite corruption », ajoute l’expert.

De plus, avec 87 % de la population burundaise vivant avec moins de 1,9 USD par jour, le Burundi se classe parmi les pays les plus pauvres au monde, avec un PIB par habitant de seulement 245,8 USD en 2023 selon la Banque mondiale.

La situation, exacerbée par les années de guerre civile et de violences, a laissé des cicatrices profondes dans l’économie du pays. Bien que la croissance ait repris après 2005, avec un taux de plus de 4 % par an entre 2005 et 2014, elle n’a pas suffi à réduire la pauvreté en raison d’une forte croissance démographique.

Avec une densité démographique de 480 habitants par km2 et une faible productivité agricole, les pressions sur les ressources sont immenses, ce qui pousse de nombreux jeunes à quitter les campagnes pour chercher des opportunités dans les centres urbains.

Pour faire face à la cherté de la vie, de nombreux fonctionnaires se tournent vers le petit commerce ou d’autres activités informelles pour arrondir leurs fins de mois.

« Des fonctionnaires s’absentent pour trouver des activités d’appoint sans que leur hiérarchie ne puisse leur en tenir grief, des chauffeurs dans des organismes publics font le taxi pendant leurs heures de travail, par exemple », explique l’économiste André Nikwigize.